Исследование радикалов, образующихся при облучении органических веществ. Общие замечания о возможностях метода ЭПР в этой области

Рефераты по химии / Спектроскопия ЭПР / Исследование радикалов, образующихся при облучении

органических веществ. Общие замечания о возможностях метода ЭПР в этой областиСтраница 1

Применение метода ЭПР позволило дать однозначный положительный ответ на вопрос о том, насколько часто в результате облучения образуются свободные радикалы. Во всех известных случаях использования ЭПР для исследования действия ионизирующего облучения на твердые органические тела были зафиксированы свободные радикалы. Сам факт образования радикалов при радиолизе не может, однако, служить указанием на то, что радикальный механизм является преобладающим. Для доказательства этого необходимо показать, что количество радикалов, образующихся под действием облучения, соизмеримо с полным количеством превратившихся в тех же условиях молекул исходного вещества. К сожалению, в силу весьма большого несовершенства химических методов анализа стабильных продуктов радиолиза такие сопоставления весьма затруднены. Строго говоря, данных по такому сравнению сопоставимых условиях в литературе практически нет.

Качественные сведения о доле радикальных составляющих в общем механизме радиолиза можно получить, проводя точное измерение выхода радикалов на линейном участке кривой накопления (при сравнительно малых дозах) и сравнивая полученную величину с величинами радиационного выхода продуктов, например, водорода, также в линейной области, но при значительно больших дозах. Если обе величины близки друг к другу, т. е. если суммарный выход молекулярных продуктов Gm не превышает выход радикалов GR более чем в 2—3 раза, то можно полагать, что радикальная составляющая достаточно велика. Иногда качественные заключения такого рода можно делать даже в том случае, если Gm и GR определялись при разных температурах, поскольку Gm обычно не очень сильно зависит от температуры.

На основании всех имеющихся данных можно утверждать, что если радикальный механизм радиолиза органических веществ и не является единственным, то во многих случаях он играет, по-видимому, весьма существенную роль. Поэтому изучение радикалов при радиолизе позволяет пролить свет на механизм если не всех, то во всяком случае основных происходящих при этом процессов.

Прежде всего следует кратко упомянуть об основных приемах, применяющихся при использовании метода ЭПР для исследования радикальной составляющей механизма радиолиза.

Радиационный выход GR определяется обычным путем как число радикалов, образующихся в результате поглощения 100 эв энергии. Как уже указывалось, эти измерения представляют какую-либо ценность только в том случае, если они проводятся не по одной-двум точкам, а по отчетливому линейному участку зависимости [R] = f (D)2. Точность абсолютного измерения GR методом ЭПР не слишком велика и составляет из-за ряда трудно учитываемых ошибок + 40%. В случае сопоставления GR для ряда веществ в идентичных условиях точность измерения повышается и может быть доведена до + 20%. Следует указать также на то, что радиационный выход радикалов иногда очень сильно зависит от строения решетки. Так, при облучении замороженного циклогексана величина GR в различных сериях опытов была близкой к двум величинам — 1,6 и 4,0 12,3.1. Как было показано в лаборатории физической химии Парижского университета и независимо в Институте химической физики в Москве, эти различия являются следствием различий в режиме замораживания образца перед облучением. В случае С8Н12 изменения GR имели место при сохранении СТС спектра. В других случаях изменения GR, обусловленные различиями в структуре решетки, сопровождаются существенными изменениями вида спектра.

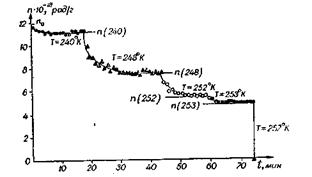

При определении GR следует также иметь в виду, что не во всех случаях процессы рекомбинации подчиняются обычным кинетическим законам первого и второго порядка. В ряде систем в процессе размораживания образцов, облученных при 77° К, в некотором интервале температур наблюдается явление «ступенчатой» рекомбинации. Если выдерживать образец при последовательно более и более высоких температурах, то рекомбинация радикалов происходит при каждой из этих температур, лишь до определенного предела (рис. 6).

рис.6. Кинетика «ступенчатой» рекомбинации радикалов, в н-октиловом спирте при последовательно повышающихся температурах (образец облучен при 950С, D=17 Мрд)

Еще более подробные сведения о строении радикалов, образующихся при облучении данного вещества, можно получить при исследовании монокристаллов. Поскольку в этих случаях все радикалы определенным образом ориентированы по отношению к главным осям кристалла, то, проводя измерения при разных ориентациях монокристалла в магнитном поле спектрометра, мы получаем целую серию различных спектров ЭПР, обусловленных одним и тем же радикалом. При наличии таких данных можно весьма детально сопоставить с экспериментом различные возможные гипотезы о строении исследуемого радикала, и вывод об истинном строении его может быть сделан почти однозначно даже при таких сложных спектрах, как, например, в случае янтарной кислоты и глицерина.

Хотя этот метод весьма точен, область его применения довольно ограничена, поскольку далеко не всегда можно приготовить монокристалл нужного размера. Кроме того, иногда исследователя интересуют радиационные превращения не в кристаллическом состоянии, а при наличии лишь неполной ориентации молекул по отношению друг к другу и даже в отсутствие всякой ориентации.

Информация о химии

Rb — Рубидий

РУБИДИЙ (лат. Rubidium), Rb, химический элемент I группы периодической системы Менделеева, атомный номер 37, атомная масса 85,4678. Относится к щелочным металлам. Свойства: серебристо-белый металл пастообразной консистенции. Плот ...

Виртанен (Virtanen), Арттури Илмари

Арттури Илмари ВиртаненФинский биохимик Арттури Илмари Виртанен родился в Хельсинки, в семье Серафимы (Изотало) Виртанен и Каарло Виртанен. Окончив классический лицей в Виипури (сейчас это российский г. Выборг), он поступил в Хель ...

Lu — Лютеций

ЛЮТЕЦИЙ (лат. Lutetium), Lu, химический элемент III группы периодической системы, атомный номер 71, атомная масса 174,967, относится к лантаноидам. Свойства: серебристо-белый металл. Плотность 9,849 г/см3, tпл 1660 °С. Назва ...