Исследование структуры тонких полисилоксановых пленок, полученных в плазме разряда, при низких температурах

Рефераты по химии / Исследование структуры тонких полисилоксановых пленок, полученных в плазме разряда, при низких температурахСтраница 1

В связи с перспективностью применения тонких (0,2—1 мкм) полимерных пленок в различных областях техники изучение структуры полимерных пленок представляет не только теоретический, но и практический интерес. Известно, что структура полимера, образованного из газовой фазы под действием плазмы разряда, зависит как от условий проведения полимеризации [1, 2], так и от структуры исходного соединения.

Ранее [3] методом ИК-спектроскопии исследована термическая деструкция тонких полисилоксановых пленок и показано, что в области температур 150—300° происходит структурирование полимера, приводящее к дополнительному сшиванию молекул вследствие отрыва органических групп. При этом полисилоксановые пленки толщиной 0,5—1 мкм оказались термически устойчивы вплоть до 500°.

Цель настоящей работы — исследование структуры тонких полисилоксановых пленок, полученных на поверхности металла полимеризацией из газовой фазы под действием плазмы разряда при 20-196°.

Образцы полисилоксановых пленок (0,2—1 мкм) получали по методике, описанной ранее [4], полимеризацией гексаметилдисилоксана (ГМДС) в тлеющем разряде переменного тока при следующих условиях: давление паров ГМДС в реакционной камере =И0 Па, плотность тока разряда 0,2—1,0 мА/см2, частота разряда 100 Гц. В качестве подложек использовали полированные пластины ситалла (48X60 мм), на которые предварительно методом термического напыления в вакууме осаждали пленки алюминия. Осаждение тонких полимерных пленок осуществляли как на электродах, так и на подложке, помещенной в плазму тлеющего разряда.

ИК-спектры полисилоксановых пленок снимали методом отражения от подложки [5] на автоматическом регистрирующем спектрофотометре ИКС-22 в отраженном свете при почти нормальном падении пучка, что удваивало поглощение. Такой же была схема и при низкотемпературных измерениях в вакуумном криостате с окнами из КРС-5, позволяющем плавно изменять температуру образца от —196 до 300° без нарушения вакуума в рабочей камере. Во всех измерениях использовали разработанные нами приставки, фокусирующие на образце уменьшенное в 1,6 раза изображение источника света (глобара) и передающие это изображение на щель спектрального прибора без изменения его размеров.

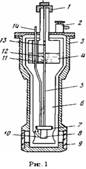

Для низкотемпературных исследований разработан специальный оптический криостат (рис. 1), в котором в качестве хладогента для создания низких температур использовали жидкий азот. Принцип работы криостата состоит в следующем. Жидкий азот из резервуара 4 по хладопроводу 5 поступал к держателю образца 8. После достижения образцом температуры кипения жидкого азота (-196°) перекрывали крышку 1 и пробку 11; при этом пары жидкого азота поступали к держателю образца через отверстие 13 и хладопровод 5. Вывод паров жидкого азота осуществляли через патрубок 14. Температуру образца во время записи спектров поддерживали постоянной (с точностью ±0,5°) при помощи системы терморегулирования на базе электронного стабилизатора низких температур типа ЭСНТ-1. Наличие в криостате окон на КРС-5 обеспечивало возможность записи ИК-спектров полисилоксановых пленок в требуемом спектральном диапазоне 2—15 мкм. Криостат крепили на зеркальной приставке и помещали в кюветное отделение спектрофотометра ИКС-22.

Рис. 1. Схема криостата: 1 — крышка, 2 — вакуумный вентиль, 3 — корпус, 4 - резервуар для хладоагента, 5 - хладопровод, 6 - вакуумная полость, 7 — электронагреватель, 8 — держатель образца, 9 — окно, 10 - датчик температуры, 11 — пробка, 12 — патрубок, 13 — отверстие для прохождения паров азота, 14 — патрубок

Информация о химии

La — Лантан

ЛАНТАН (лат. Lanthanum), La, химический элемент III группы периодической системы, атомный номер 57, атомная масса 138,9055, относится к редкоземельным элементам. Свойства: металл. Плотность 6,162 г/см3, tпл 920 °С. Название: ...

Либби (Libby), Уиллард Франк

Американский химик Уиллард Франк Либби родился в Гранд-Валли (штат Колорадо), в семье Оура Эдварда Либби, фермера с трехклассным образованием, и Ивы Мэй (Риверс) Либби. Кроме Уилларда, у четы Либби было еще два сына и две дочери. ...

Зигмонди (Zsigmondy), Рихард Адольф

Немецкий химик Рихард Адольф Зигмонди (Жигмонди) родился в Австрии, в Вене, в семье Ирмы (фон Закмари) и Адольфа Зигмонди, у которых было четверо детей. Его отец, преуспевающий врач, опубликовавший несколько работ по медицине, поо ...